「あきる野歴史クイズ」【小学生向け問題編】

- [公開日:]

- [更新日:]

- ID:11516

「あきる野歴史クイズ」【小学生向け問題編】

【小学生向け問題編】

「あきる野歴史クイズ」は、市民解説員が「市内探訪」や自主研修・研究などで学んだことや訪れた場所を通して得た、あきる野市の歴史等について、市民の皆さんにも楽しんでいただこうと企画したものです。

ここでは、「小学生向け問題編」と題して、皆さんの身近なところなどに関する問題が出題されます。

あきる野の山・川そして、長い歴史に思いをはせながら、ご家族とともに、ご自宅でクイズを楽しんでみてください。

終息したら、ぜひ訪れてみてください。

第1問

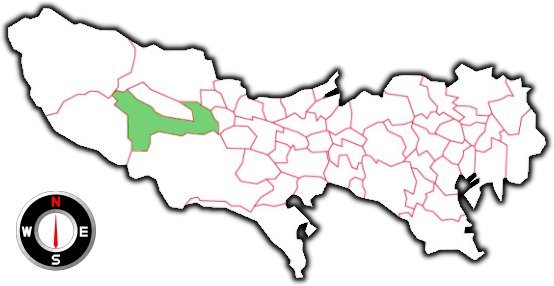

あきる野市の面積は、73.47平方kmと東京都の区市町村の中で、7番目の広さです。

人口は、令和2年7月1日現在で80,408人です。また、豊かな自然環境を有し、住みよい町でもあります。

では問題です。市の面積に占める森林の割合は、何パーセントくらいだと思いますか?

(1) 約50%

(2) 約60%

(3) 約70%

第2問

あきる野市は、多摩川、秋川、平井川の3本の河川と秋留台地、羽村草花丘陵、加住丘陵、そして山地で形成されています。

このように、あきる野市は、東側の低い方から西側の山まで、変化に富んだ地形を有しています。

さて、低い方のあきる野市小川の「玉見ケ崎(たまみがさき)公園」の標高とあきる野市戸倉の「戸倉城山(とくらしろやま)」の頂上の標高の差(高低差)は、どのくらいでしょうか?

(1) 約200㍍

(2) 約300㍍

(3) 約400㍍

戸倉城山

第3問

あきる野市役所は 標高153㍍、あきる野市五日市出張所は、標高 199㍍ですが、五日市中学校の西北に位置する「金比羅山」、旧小宮小学校から登山道が続く「馬頭刈山」、そして、山のシルエットが特徴的な「大岳山」の標高は、それぞれおよそ400㍍程度の差があります。

以下の組み合わせが正しい番号はどちらでしょうか?

(1) (2)

金比羅山 323㍍ 468㍍

馬頭刈山 739㍍ 884㍍

大岳山 1133㍍ 1266㍍

「春の金比羅山」

第4問

秋川は、古くから人々の生活に利用されてきました。

江戸時代から明治・大正まで、秋川流域で産出された材木を江戸まで運ぶ手段として筏(いかだ)が利用されてきました。今のように鉄道や車による運搬手段がなかった中、秋川はこれらの運搬に大きな役割を果たしてきました。材木を筏に組み、江戸まで運んでいたのです。

さて、問題です。筏は今のトラックのような役目も担っていました。上荷(うわに)といって、荷物を筏の上に載せて江戸(六郷)まで運んでいました。どんなものを運んでいたでしょうか?

(1)木炭(もくたん)

(2)繭(まゆ)

(3)鮎(アユ)

筏流しの様子(「五日市の百年」より)

第5問

私たちが利用している現在のJR五日市線は、当時の五日市やその周辺の人たちの大きな願いでした。当初、「五日市鉄道」という会社を設立して、駅舎を作り、線路を敷くなど鉄道を建設し、運行が始まりました。

開通したのは何年だったでしょうか?

(1)大正14年(1925)

(2)昭和 4年(1929)

(3)昭和14年(1939)

第6問

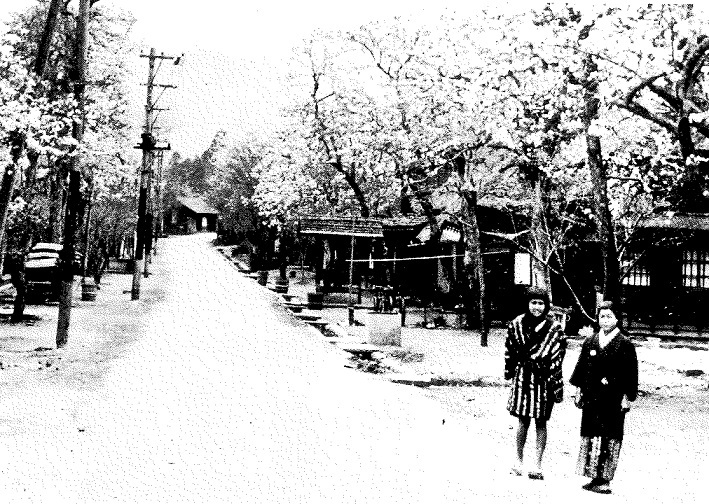

私たちが現在利用しているJR五日市線は、大正14年(1925)、多くの地元の人たちの熱意と資金によって敷設された「五日市鉄道」が始まりです。

そして、周辺の人々にとっても大きな喜びであったことでしょう。その一つに、開通に合わせて各駅に桜を植えた人がいました。

2020年で、「五日市鉄道開通95年」を迎える現在も、春になるとたくさんの花を咲かせる桜があります。

この桜は、植えた人の名を取って「〇〇さくら」と親しみを持って呼ばれています。

その名は?

(1)五郎兵衛(ごろべえ)さくら

(2)忠左衛門(ちゅうざえもん)さくら

(3)安兵衛(やすべえ)さくら

JR五日市線秋川駅南口の桜

第7問

江戸時代に、現在のあきる野市平沢出身の人がいました。神奈川県川崎の名主の家の養子となり、貧乏であった川崎宿の財政を立て直し、繁栄させました。

さらに、『民間省要(みんかんせいよう)』という農政書を著わし、時の将軍吉宗の家来の大岡越前守(おおおかえちぜんのかみ)忠相(ただすけ)に見いだされ、治水事業に功績を挙げ、3万石の代官格にまで登用(とうよう)されたあきる野生まれの人がいました。

その名は、次のどの人でしょうか?

(1)田中丘隅(たなかきゅうぐ)

(2)川崎平右衛門(かわさきへいえもん)

(3)小泉次大夫(こいずみじだゆう)

第8問

五日市小学校から北へ2kmほどいった深沢地区には、東京都指定旧跡の「深澤家屋敷跡」があります。

昭和43年(1968)この屋敷内の土蔵の中から、重要な古文書が発見されました。

明治初期に五日市小学校の前身の五日市勧能学校の先生をしていた千葉卓三郎(ちばたくさぶろう)という人が五日市の人々と議論しながら起草したことで知られています。

この古文書は、東京都指定有形文化財となっていますが、何と呼ばれているでしょうか?

(1)五日市憲法草案(いつかいちけんぽうそうあん)

(2)深沢憲法草案(ふかさわけんぽうそうあん)

(3)千葉憲法草案(ちばけんぽうそうあん)

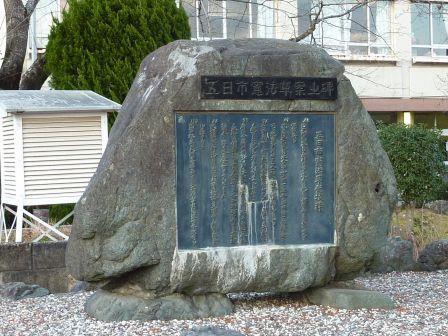

五日市中学校の敷地にある「憲法草案の碑」

第9問

五日市小学校の南の方角の秋川の段丘の上に阿伎留神社があります。

9月の28・29・30日の3日間挙行される例大祭は、多くに人々で賑わいます。

この神社の境内には、「あきる野ゆかりの人々」に上げられている五日市鉄道の開通など、五日市の近代化に尽力したひとを顕彰した胸像があります。

どなたの胸像でしょうか?

(1)土屋勘兵衛(つちや かんべえ)

(2)内山安兵衛(うちやま やすべえ)

(3)岸忠左衛門(きし ちゅうざえもん)

第10問

旧小宮小学校(現:小宮ふるさと自然体験学校)の近くにある徳雲院(とくうんいん)は、坐禅体験(ざぜんたいけん)ができるお寺としても有名です。

このお寺の境内にある石碑には「筏組む 木の音冴えて水ませる あさけのたにに 鶯の鳴く」の歌が刻まれています。

この歌を詠んだ作者は、かつて小宮小学校の先生をしていました。誰でしょうか?

(1)金子みすゞ(かねこ みすず)

(2)与謝野晶子(よさの あきこ)

(3)三ヶ島葭子(みかじま よしこ)

第11問

旧小宮小学校区にある「五日市ふるさと工房」は、軍道地区で江戸時代から続いてきた伝統産業の体験ができる施設です。

東京都指定無形文化財に指定されている伝統産業の名前は,何でしょうか?

(1)乙津わらじ(おつわらじ)

(2)軍道紙(ぐんどうがみ)

(3)落合の蛇の目傘(おちあいのじゃのめがさ)

体験の様子

第12問

旧戸倉小学校(現:戸倉しろやまテラス)の近くにある光厳寺は、室町時代の建武元年(1334)に創建された禅宗寺院として有名です。

その山門前には、樹齢400年とも言われる東京都の天然記念物に指定されている「ヤマザクラ」があります。

さて、問題です。光厳寺の境内には、ある碑が残されています。

江戸時代にあった天保飢饉の際に、食べるものがなくなってしまい、現在の昭島辺りの人々までが戸倉地区に自生している「いも」を求めて押し寄せてきました。他の地域では、排除していましたが、戸倉地区では、当時の村長が分け隔てなく食べ物を取ることを許したという話がこの石碑に刻まれています。

その石碑に刻まれている芋の名は次のどれでしょう?

(1)とろろ芋の碑

(2)サツマイモの碑

(3)ところ芋の碑

第13問

旧戸倉小学校では、かつて探鳥の小学校として知られていました。「愛鳥活動」は、昭和41年に、恵まれた自然環境を生かして児童たちが巣箱作りに取り組んだことに始まり、翌42年には東京都初の「愛鳥モデル校」に指定されました。

学校の敷地内には地域の方の協力を得て「野鳥誘致園(やちょうゆうちえん)」も造られ、観察学習として野鳥の実態調査を継続して行い、文部大臣賞など、数々の賞を受賞しています。

さて、問題です。戸倉しろやまテラス近くの秋川では、清流に住む珍しい鳥を見ることができます。

ハトくらいの大きさで、白い身体に黒のまだらもようが特徴のこのイラストの鳥の名はなんと言いますか?

(1)カワセミ

(2)ヤマセミ

(3)ミンミンゼミ

.jpg)

(日本野鳥の会HPより)

第14問

増戸小学校のある伊奈地区は、江戸時代から道路の拡幅工事(かくふくこうじ)が行われる前の昭和40年代くらいまで、道の両側に実のなる街路樹(がいろじゅ)が植えられ、春になると白い花が満開になり、人々を和ませてくれていました。

また、夏から秋になると姫リンゴのような大きさの実をたくさん付けていたそうです。

では、問題です。この木の名前は何でしょう?

(1)リンゴの木

(2)モモの木

(3)ナシの木

昭和の初めころの伊奈(花が咲いている様子が見られます)

第15問

増戸小学校前に住む森博さんは、かつて、江戸時代から昭和初期までこの地域で盛んに織られていた絹織物を復活させ、「泥染め」として、その伝統技法を今に伝えています。

では問題です。その絹織物の名はなんといいますか?

(1)黒八丈(くろはちじょう)

(2)黄八丈(きはちじょう)

(3)色八丈(いろはちじょう)

秋川で洗い作業をしている森博さん

第16問

増戸小学校の北西にある大悲願寺の境内は、秋になると白い花が満開になり、私たちの目を楽しませてくれます。

この花は、江戸時代に仙台藩の藩主伊達政宗(だて まさむね)が、大悲願寺で修業をしていた弟の秀雄を訪ねたのち、仙台に帰ってからその素晴らしさを思いだし、ぜひ譲ってほしいと望んだ「所望状(しょもうじょう)」の古文書が残されています。

この花は、何という花でしょうか?

(1)雪割草(ゆきわりそう)

(2)白萩(しらはぎ)

(3)コスモス

大悲願寺の境内に咲く白い花

第17問

一の谷小学校の対岸の山崖には、東京都の天然記念物に指定されている土柱列があります。

これは、何という名前が付いているでしょうか?

(1)土の壁(つちのかべ)

(2)六枚屏風岩(ろくまいびょうぶいわ)

(3)石柱群(せきちゅうぐん)

一の谷小学校の向こう岸に見ることができます。

第18問

一の谷小学校区域内にある宝泉寺には、江戸時代から明治時代にかけて、近郷近在から多くの人々が診療を受けた「お助け医者」と尊敬されていたお医者さんの顕彰碑(けんしょうひ)が建っています。

このお医者さんの名前はなんといいますか?

(1)杉田玄白(すぎた げんぱく)

(2)海老沢峰章(えびさわ ほうしょう)

(3)前野良沢(まえの りょうたく)

宝泉寺にある顕彰碑

第19問

一の谷小学校の学区域に真照寺(しんしょうじ)という真言宗の寺院があります。

もとは、対岸の日照山(にってらやま)の山頂にあったものがこの地に移されたと伝えられています。

このお寺の境内には、東京都指定文化財に指定されている建造物がありますが、それは何という建物でしょうか?

(1)本堂(ほんどう)

(2)赤門(あかもん)

(3)薬師堂(やくしどう)

真照寺のお堂

第20問

前田小学校の周辺は、かつて前田耕地という田んぼが広がっていました。

また、ここからは、多くの縄文時代の遺跡や遺物が発見され、草創期(そうそうき)の住居跡からの出土品は、国の重要文化財に指定され、東京都埋蔵文化財センターに収蔵されています。

その中には、ある魚の歯が大量に見つかっており、約15,000年前に、漁業が行われていたことが推測できます。

さて、問題です。この魚は何という種類だったでしょうか?

(1)サメ

(2)タイ

(3)サケ

この「さかな」は?

第21問

前田小学校の学区域にある野辺の八雲神社の境内には、あきる野市指定文化財の五輪塔(ごりんとう)があります。

この五輪塔は、「応永7(1400)年10月9日」「浄林禅門」の字が刻まれ、室町時代初期の様式を石に刻まれた年号から、室町時代のものと考えられています。

さて、野辺八雲神社のお池は「東京名湧水57選」に選ばれている美しい湧水で、ここから湧き出て流れ出ている小川は、「舞知川」となって、秋川に流れ込んでいます。

この「舞知川」は、なんと読むのでしょうか?

(1)まいちがわ

(2)ぶともがわ

(3)もうちがわ

野辺八雲神社の境内にある石造物

第22問

多西小学校学区域にある小宮神社は、歴史のある神社で、平安時代には、この地は小宮郷(こみやごう)と呼ばれていました。

小宮神社は、この地を治めていた小宮氏に縁があることで知られていますが、この神社には国指定重要美術品(くにしていじゅうようびじゅつひん)があります。

それは何でしょうか?

(1)鳥居(とりい)

(2)梵鐘(ぼんしょう)

(3)狛犬(こまいぬ)

小宮神社の拝殿わきに納めらえています。

第23問

多西小学校学区域の菅生地区には、「すってくりょう伝説」が残っています。

これは、鎌倉時代の武士の菅生兄弟にまつわる話で、兄の留守中に弟が地元の農民の依頼に応じて兄の馬を貸してしまったことから、そのことに怒った兄が弟を追いかけて、坂の途中ですべってころび、兄に切り殺されてしまいました。兄もその場で自らも命を絶ったという伝説です。

兄は、なぜ弟が馬を貸したことに怒って殺してしまったのでしょうか?

(1)武士として、馬は戦いに行くための移動手段として大切だったから

(2)断りもなしに、兄に無断で貸してしまったから

(3)農民が馬を使って楽をしようとしたから

菅生兄弟塚

第24問

草花小学校区域に、慈勝寺(じしょうじ)という臨済宗(りんざいしゅう)のお寺があります。

お寺の境内には、東京都指定天然記念物に指定されている樹木があります。

その樹木の名は、次のどれでしょうか?

(1)モッコク

(2)イチョウ

(3)ケヤキ

第25問

草花小学校区域には、郷土の考古学者とも称される塩野半十郎(しおの はんじゅうろう)さんの生家があります。

都の旧跡に指定されている「草花石器時代住居跡」などの発見にも係わっており、発掘した土器類は、東京国立博物館に塩野コレクションとして寄贈されています。

さて、問題です。塩野半十郎さんが自分の人生を振り返り著わした本があります。

その本の名前は、次のどれでしょう?

(1)『考古学の父』

(2)『多摩を掘る』

(3)『草花が生んだ偉人』

塩野半十郎さん

第26問

西秋留小学校の南東には、真城寺(しんじょうじ)という寺院があります。

この境内には、市の天然記念物に指定されている樹木があります。

それは次のうち、どれでしょう?

(1)シダレザクラ(しだれ桜)

(2)コウバイ(紅梅)

(3)モモ(桃)

第27問

西秋留小学校南西にある市の高齢者在宅サービスセンター「開戸センター」の敷地内に、地表面から摺鉢状(すりばちじょう)に掘り下げた窪地の底の井戸水を汲むための小道が周囲を旋回(せんかい)していますが、これを何と呼んでいるでしょうか?

(1)じょうろ状井戸

(2)石積井戸(いしづみいど)

(3)三角井戸(さんかくいど)

第28問

南秋留小学校の体育館の段上には、対岸の雨武主神社(あまむしゅじんじゃ)に秋川を渡らずに参拝できる遙拝所(ようはいじょ)という施設があります。

ところで、雨武主神社には、長く急な階段があり、山頂にある本殿に行くには、階段か、急な坂道を上らなければなりません。この階段はおよそ何段あるでしょうか?

(1)約100段

(2)約200段

(3)約300段

第29問

南秋留小学校の学区域にある旧東秋留橋は、現在人道橋として利用されていますが、6連のアーチ型のコンクリート製の橋として戦前に造られた貴重な土木建造物(どぼくけんぞうぶつ)です。

この橋は、昭和何年に造られたものでしょうか?

(1)昭和4年(1929)

(2)昭和14年(1939)

(3)昭和24年(1949)

第30問

屋城小学校は、昭和46(1971)年4月1日に開校しました。

学校の校庭は、あきる野市総合グラウンドの中にありますが、この総合グラウンドは、多摩川の河川敷を市が国から借りて、市民のスポーツ活動の場として利用されています。

問題です。このグランドの広さは、東京ドームのグラウンドの広さのおよそ何面分に相当するでしょうか?

(1)約2.5面分

(2)約3.5面分

(3)約4.5面分

第31問

屋城小学校の学区域である二宮地区には、「秋葉大権現(あきば だいごんげん)」の石灯籠が3つあります。

1つ目は、二宮北宿通り東の石川家庭先

2つ目は、北宿通り西、玉泉寺北交差点脇の宮川さん宅前

3つ目は、二宮交差点交番の向かい側 です。

では、問題です。

なぜ二宮地区に石灯籠が3つもあるのでしょうか?

(1)石灯籠の産地だったから

(2)地域の人々がある願いを込めて建てたから

(3)一人のお金持ちの人が建てたから

第32問

東秋留小学校の東側の若竹児童館の角には、お地蔵様が安置されています。

ここは、六道(ろくどう)と呼ばれ、もとは3本の道路が交差し、三角地になっていました。

では問題です。

なぜ、ここにお地蔵様が安置されるようになったのでしょうか?

(1)利用されていない空き地があったから

(2)ここは、古くから交通の要所で、人々の安全を願って建てられた

(3)東秋留小学校に通う児童の安全を願って建てられた

第33問

東秋留小学校区にある二宮神社は、武蔵の国の2番目の神社として二宮神社の名が付いています。

毎年9月9日には、お祭りが行われます。神輿や祭り囃子、歌舞伎などが奉納され、多くの人々で賑わいます。

今では、あきる野三大祭の先頭を切って執り行われる祭りとしても有名です。「はつくんち」という名でも呼ばれています。

さて、問題です。二宮神社のお祭りは、別名何まつりと呼びますか?

(1)さかきまつり

(2)しょうがまつり

(3)ねぎまつり

第34問

五日市郷土館内の「地質コーナー」とあきる野市役所五日市出張所の「1階展示ケース」には、昭和53年に網代地区のごみ処分場建設現場から偶然発見された、巨大ゾウの化石の一部が展示されています。

なんというゾウの化石でしょうか?

(1)マンモス

(2)ミエゾウ

(3)ナウマンゾウ

第35問

あきる野市には、清流秋川と平井川が流れ、自然が豊かなまちです。

この2つの川にはさまれ、南北約3km、東西約7km、標高150メートルほどの平坦な台地は何と呼ばれているでしょうか?

(1)秋川台地(あきがわだいち)

(2)平井川台地(ひらいがわだいち)

(3)秋留台地(あきるだいち)

第36問

第37問

第38問

第39問

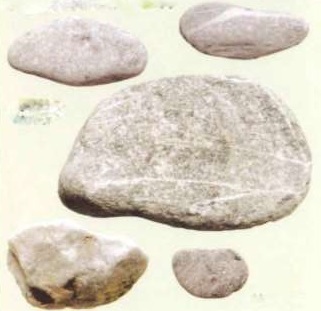

秋川や平井川の河原には、いろいろな石があります。

白い石、黒い石、赤っぽい石など、さまざまです。

では、この写真の白っぽい石は、何という石だと思いますか?

(1)石英閃緑岩(せきえいせんりょくがん)

(2)玄武岩(げんぶがん)

(3)石灰岩(せっかいがん)

第40問

秋川や平井川で見つかる石の中で、主に黒っぽくて、釘などで削ってもほとんど傷がつかないほど固く、火打石にも利用される石の名は?

(1)チャート

(2)閃緑岩 (せんりょくがん)

(3)伊奈石 (いないし)

第41問

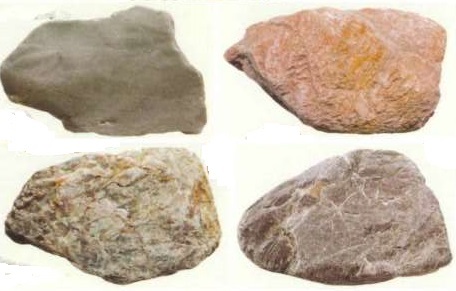

岩石の出来方には,大きく分けて3つのグループに分けられます。

一つは、マグマが噴火によって地表で固まったりして出来た岩石で「火成岩(かせいがん)」というグループ、

二つ目は、地下にもともとあった岩石が熱や圧力により性質が変わってしまった岩石で「変成岩(へんせいがん)」というグループ、

三つ目は、川などで削られた砂や岩が海底で積み重なり、堆積してできた岩石で「堆積岩(たいせきがん)」グループになります。

秋川の河原で見ることのできる石の多くは、堆積岩グループになります。

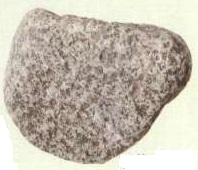

が、ときどき「ごま塩石」と呼ばれている写真のような石を見ることが出来ます。

何という石でしょうか?

(1)石英閃緑岩(せきえいせんりょくがん)

(2)石灰岩(せっかいがん)

(3)伊奈石(いないし)

第42問

あきる野市横沢では、かつて石が産出され、五輪塔や板碑(いたび)などの石造物や石臼などの生活用具が作られていました。

下の写真は、石を切り出す際に入れたくさびの跡で、「矢跡(やあと)」と呼んでいます。

さて、問題です。

この地で産出されていた石は何と呼ばれていたでしょうか?

(1)横沢石 (よこさわいし)

(2)伊奈石 (いないし)

(3)網代石 (あじろいし)

第43問

第44問

あきる野市の農産物として有名な「のらぼう菜」は、江戸時代に冷害などで作物が採れずに、多くの人が飢えに苦しんだ際に、この地を治めていた関東郡代(かんとうぐんだい)伊奈備前守(いなびぜんのかみ)忠宥(ただおき)から、小中野村と網代村の名主宛てに育て方などを含めた通知と「種」が配られ、育てて、そのでき具合を報告するようにとの命令がありました。

さて、現在、「のらぼう」と呼ばれている植物は、江戸時代に、種が配られたときの名前はなんといったでしょうか?

(1)闍婆菜(じゃばな)

(2)小中野菜(こなかのな)

(3)五日市菜(いつかいちな)

第45問

あきる野市では、市の木、市の花、市の鳥をあきる野市のシンボルとして制定しています。

それぞれよく見られ、特徴のあるものです。

次の組み合わせの内で、正しいのはどれでしょうか?

木 花 鳥

(1)「杉」 「ばら」 「はと」

(2)「もくせい」 「菊」 「セキレイ」

(3)「松」 「スイセン」 「カワセミ」

お問い合わせ

電話: 公民館係 042-559-1221

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます