小宮地区

- [公開日:]

- [更新日:]

- ID:3421

乙津01-37

馬頭観音

安永九年(1780)

馬頭、合掌。保存状態が良い。正面を舟形に深く掘り窪めた中に浮彫りされているためだろうか。施主が桧原村中になっている。桧原村民にとって下流の村々の道や橋は生活に不可欠のものだった。

乙津01-39

馬頭観音

文政十三年(1830)

牛馬供養は珍しい。万人講はこの石塔を造るために広く、大勢に呼びかけて賛同・寄附を集めたものである。

乙津01-60

庚申塔

元禄十一年(1698)

上手に日天・月天を捧げ持つバンザイ型。中手合掌、下手は剣と蛇を持つ。

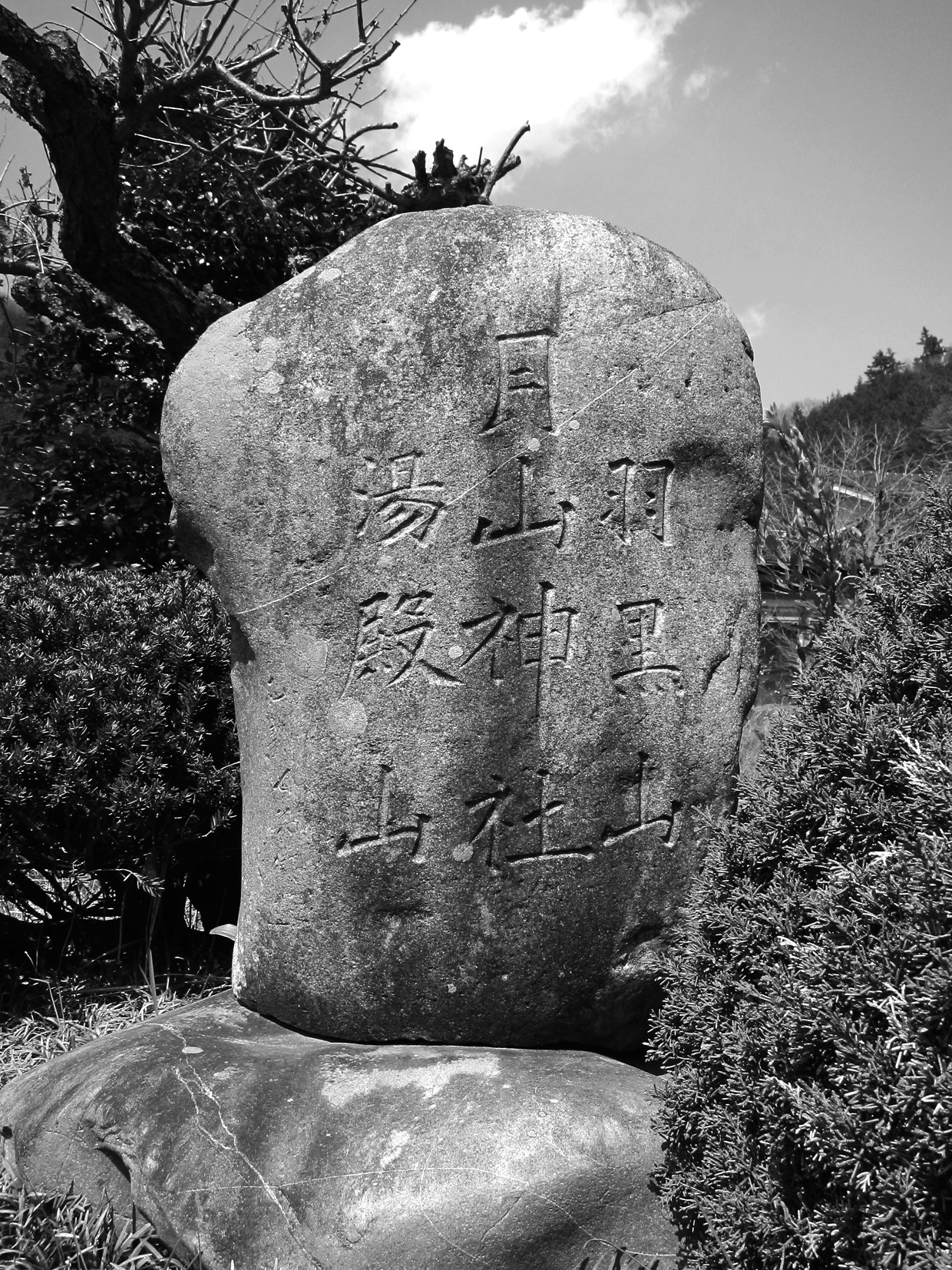

乙津01-71

廻国・巡拝塔

明治三十一年(1898)

市内の出羽三山塔は少なく、草花、戸倉、乙津にあるだけである。

乙津01-74

道標・道橋供養塔

寛政八年(1796)

五日市、戸倉、檜原の3村で協力して新しい道を作った。檜原からは炭や薪を、五日市からは戸倉を経て生活物資が送り込まれたのであろう。

乙津01-80

灯篭

文政五年(1822)

四角型。小さななめ滝の落ちるあたり、沢の左岸に大きな岩が屹立し、幅3~4m、奥行2m、高さ2mの洞穴が沢に向かって口を開けている。中に寛政12年の流造・平入りの石祠がある。

乙津02-02

庚申塔

正徳元年(1711)

剣、宝輪、合掌、蛇、索。市内では珍しい二鶏を刻む庚申塔。猿も二猿で、向右側の猿は両手で未敷蓮華を献げ持っている。

乙津04-12

廻国・巡拝塔

文政十年(1827)

天明6年(1786)に百八十八ケ所をひとりで巡拝した森屋権平(乙津04-11)は、40年後の文政10年(1827)妻とよと一緒に百八十八ケ所をまわり、更に出羽三山にまで足を伸ばしている。

乙津11-02

灯篭

明治四年(1767)

庚申待供養の塔としてつくられた灯篭。四角形。竿は円柱。

養沢01-52

馬頭観音

明和二年(1765)

矛、輪宝、明王馬口印、独鈷、索。頭上に馬頭を頂く(現在欠損)。

養沢01-56

馬頭観音

弘化四年(1847)

自然石に見事な草書体の文字塔。上岡講中は毎年正月に上岡の馬頭観音堂(東松山市)に参詣し、お札を頂いて来る代参講で、頂いて来たお札を講中に配った。

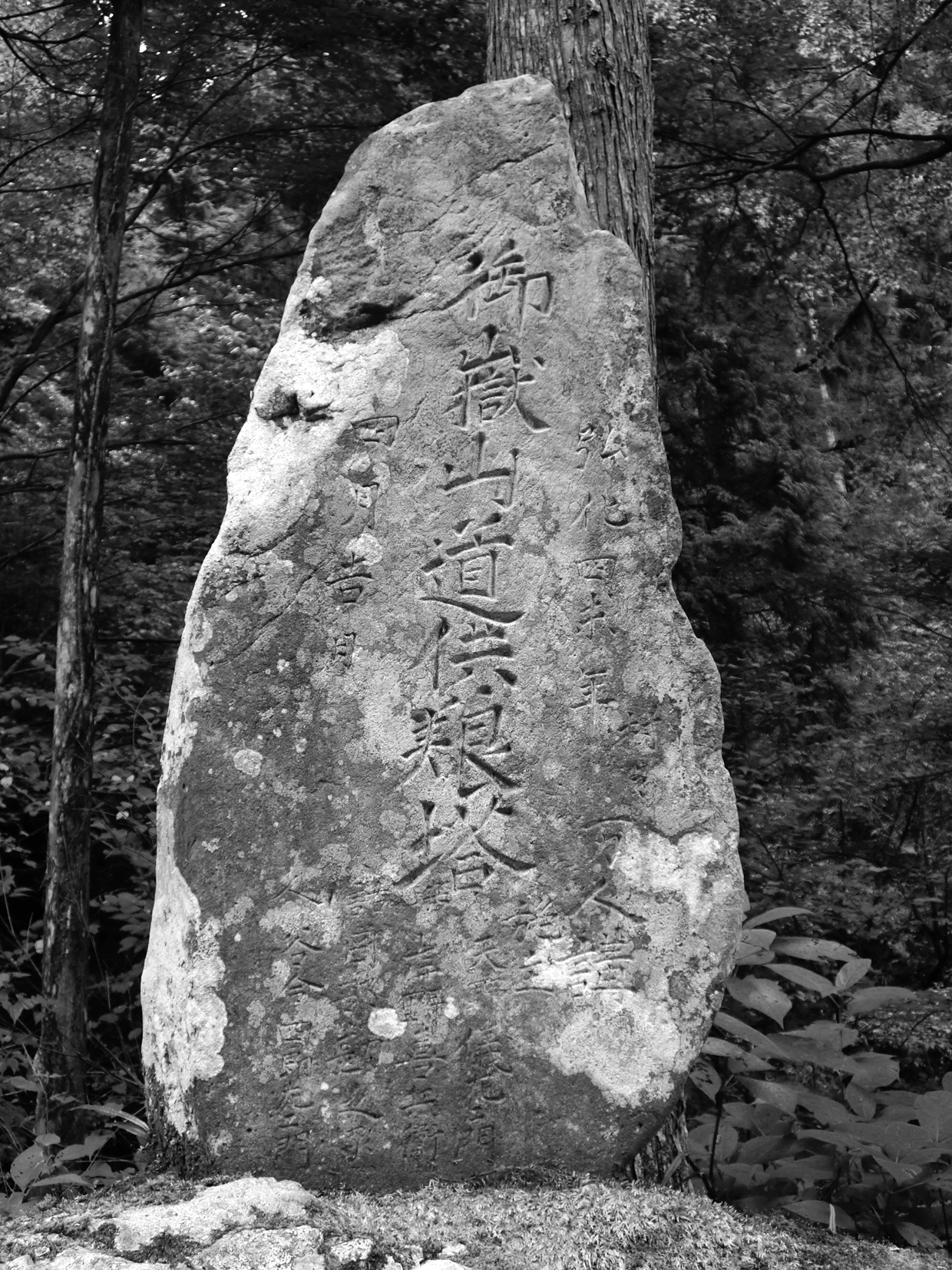

養沢01-89

道標・道橋供養塔

弘化四年(1847)

日の出山を経て御岳山に至る参道入口に立つ。『五日市の古道と地名』(並木米一著)によると御岳道は二反坂から五柱神社、明光院の東側(現在のバス通りの西側、山側)を通っていた。近隣の村々に寄附をつのり(村々万人講)建てたもの。

養沢08-05

念仏塔

弘化四年(1847)

養沢08-08

灯篭

文政十二年(1829)

柳田国男『石神問答』に紹介されている灯篭。笠欠。門客人大明神はアラハバキ大明神と読む。アラハバキ神は地元の神で、関東から東北にかけて広く信仰されていた神だが、西方から来た神々に主神の地位を奪われ、いわば居候として門の脇に祀られるようになった。

養沢08-10

その他

享和三年(1803)

市内在銘最古の太子塔。

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます