五日市地区

- [公開日:]

- [更新日:]

- ID:3419

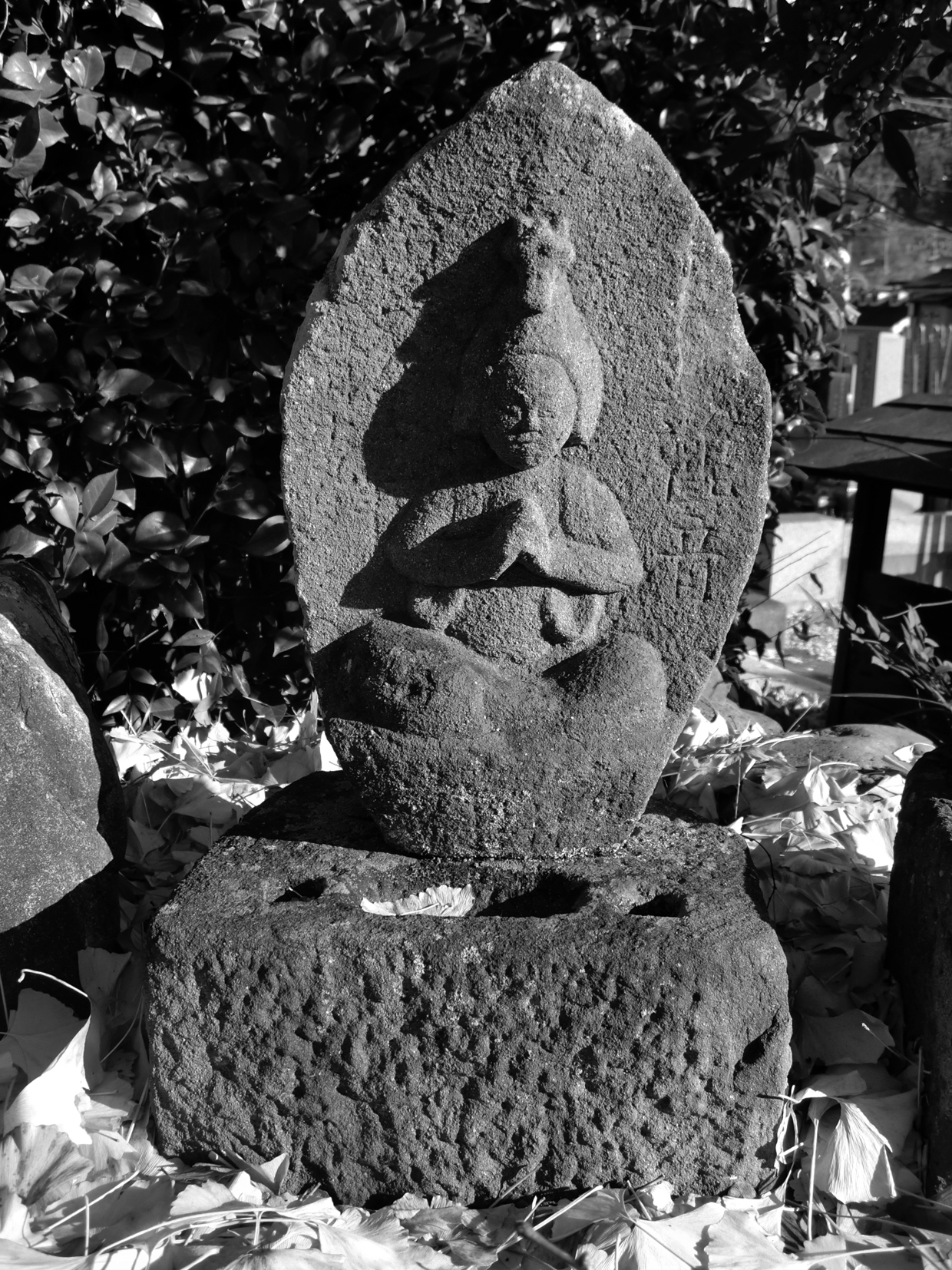

舘谷02-18

馬頭観音

寛政九年(1797)

頭上に馬頭(掘りが良い)を頂く。合掌。

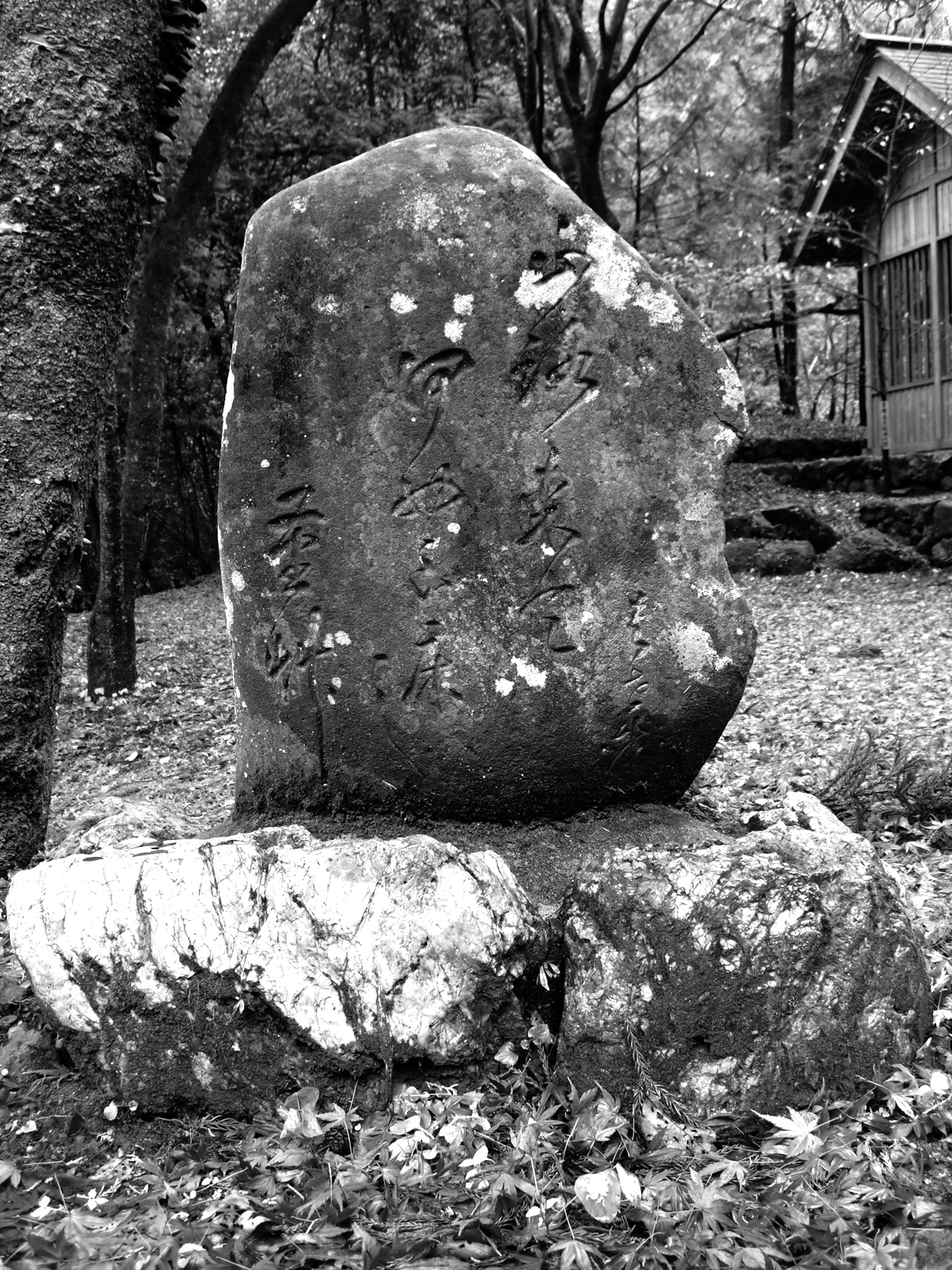

舘谷02-22

念仏塔

天保十五年(1844)

自然石、文字塔。三内の石工、小峯孫七の銘がある。この他、孫七銘は乙津、五日市、八王子の今熊山などに見られる。

入野04-03

地蔵菩薩

元禄十二年(1699)

銘文に「奉造立観□尊像」とあるので、観音菩薩と思われるが、地元では地蔵として祀っているので地蔵菩薩とした。

入野04-05

念仏塔

不明

自然石、六字名号塔。

深沢02-01

諸神

安政四年(1857)

自然石、文字塔。藤原盛章は猿渡盛章のことで、幕末期の府中六所宮(現大國魂神社)の大宮司であった。源茂平は清水茂平(もへい)のことで、深沢権八の祖父である。

深沢02-02

庚申塔

享保六年(1721)

剣、不明物、合掌、蛇、索を持つ。石質のせいか、像容がきちんと残っている。

深沢02-03

顕彰碑・記念碑・文字碑

安政四年(1857)

「者世越」は変体仮名で「はせお」=芭蕉のこと。「天則堂社孝」は02-01の清水茂平の俳号。

留原01-13

馬頭観音

文政五年(1822)

小峰峠を経て八王子市上川口へぬける旧道の三叉路に立つりっぱな文字塔。右折すると小和田の広徳寺方面に至る。

留原01-19

念仏塔

明和六年(1769)

自然石、文字塔の寒念仏供養塔。石質は珪化木。

小和田01-09

念仏塔

嘉永六年(1853)

数多く唱える程功徳が大きいという考えから、お堂や個人の家(順番で宿をつとめる)に集って、千八十顆の大数珠を繰りながら念仏を唱え、全員の合計が百万遍に達するまでやる。

五日市01-27

馬頭観音

不明

自然石の一面を彫り窪めた中に陰刻したもの。

五日市01-40

庚申塔

享保十二年(1727)

青面金剛の種子(ウーン)を主尊とした庚申塔。希少な文字庚申塔である。風化著しく、二猿は剥落、向右端の一猿のみ辛うじて確認できる。種子も下半分が剥落している。市内には二鶏・三猿を伴う文字庚申塔はこれだけである。

五日市04-01

灯篭(一対)

正徳三年(1713)

六角型、竿は円柱中台に請花、基礎に反花を彫り、見事な灯篭である。

五日市05-12

庚申塔

元禄十年代(1697~1703)

三猿のみの珍しい庚申塔。

五日市06-07

地蔵菩薩(六地蔵)

文政四年(1821)

名称は『仏像図絵』に基づく六地蔵だが、持物にだいぶ変化がある。特に未敷蓮華を持つ地蔵は六地蔵にはふつう見られない。

五日市07-04

馬頭観音

昭和九年(1934)

講中による造立塔としては市内最後のもの。96件もの寄附があり、五日市の人々の経済・生活がいかに馬に頼ってきたかがわかる。同時に3件の自動車会社からの寄附があり、時代の変化をうかがい知ることができる。

五日市08-01

馬頭観音

宝暦14年(1764)

宝冠の真中に馬頭を彫る。上手は斧と宝輪を持つ。中手合掌、右下手は宝棒か。憤怒相で、六観音のひとつとしての馬頭観音への信仰を偲ばせる石仏である。

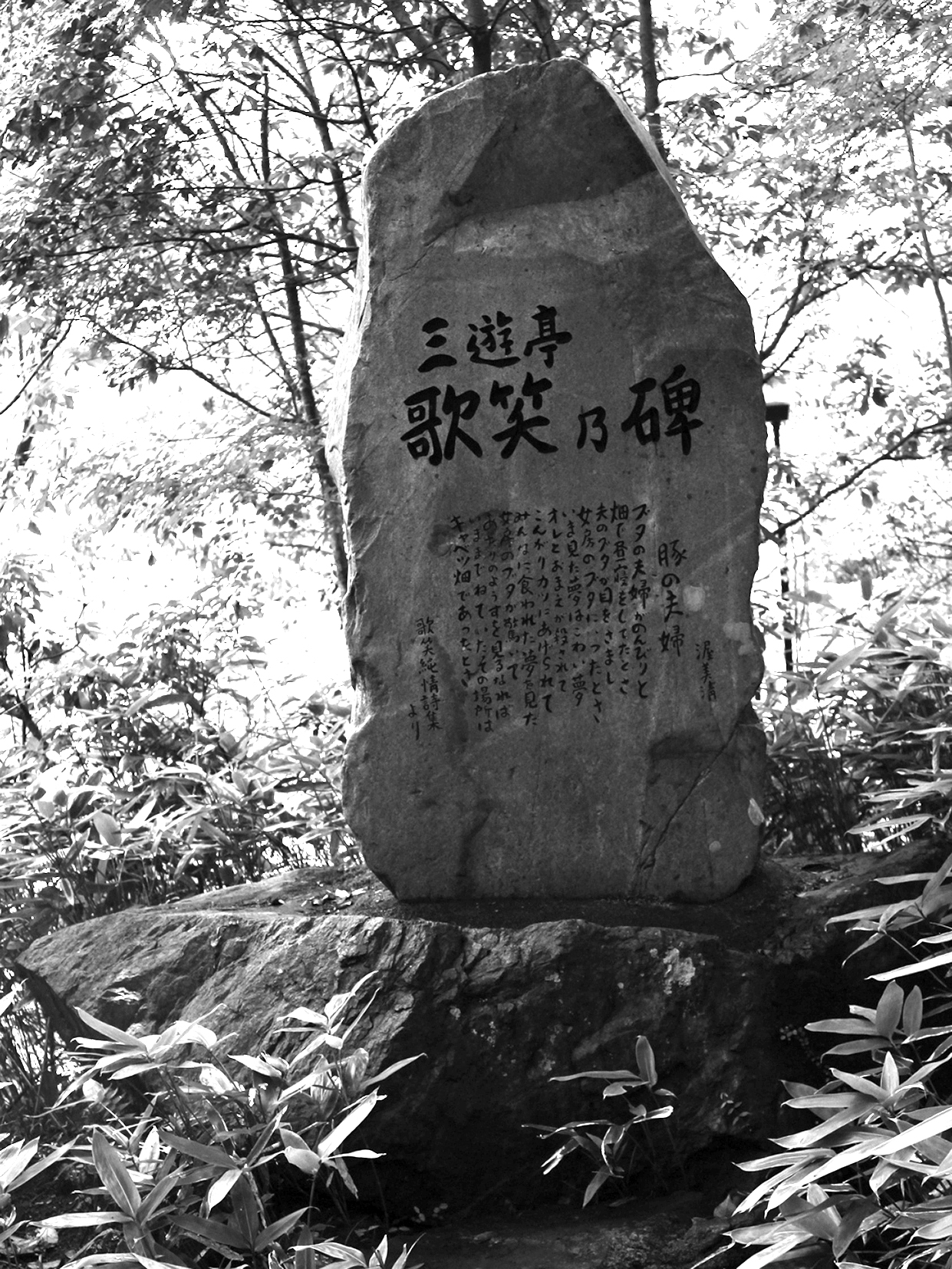

小中野01-06

顕彰碑・記念碑・文学碑

昭和五十四年(1979)

三遊亭歌笑は、五日市の大きな製糸工場を営む高水家の子として生まれた。東京へ出て三遊亭金馬の弟子となり、従来の落語の型を破った新しい落語を生み出し、「昭和の爆笑王」といわれる程の人気を博した。

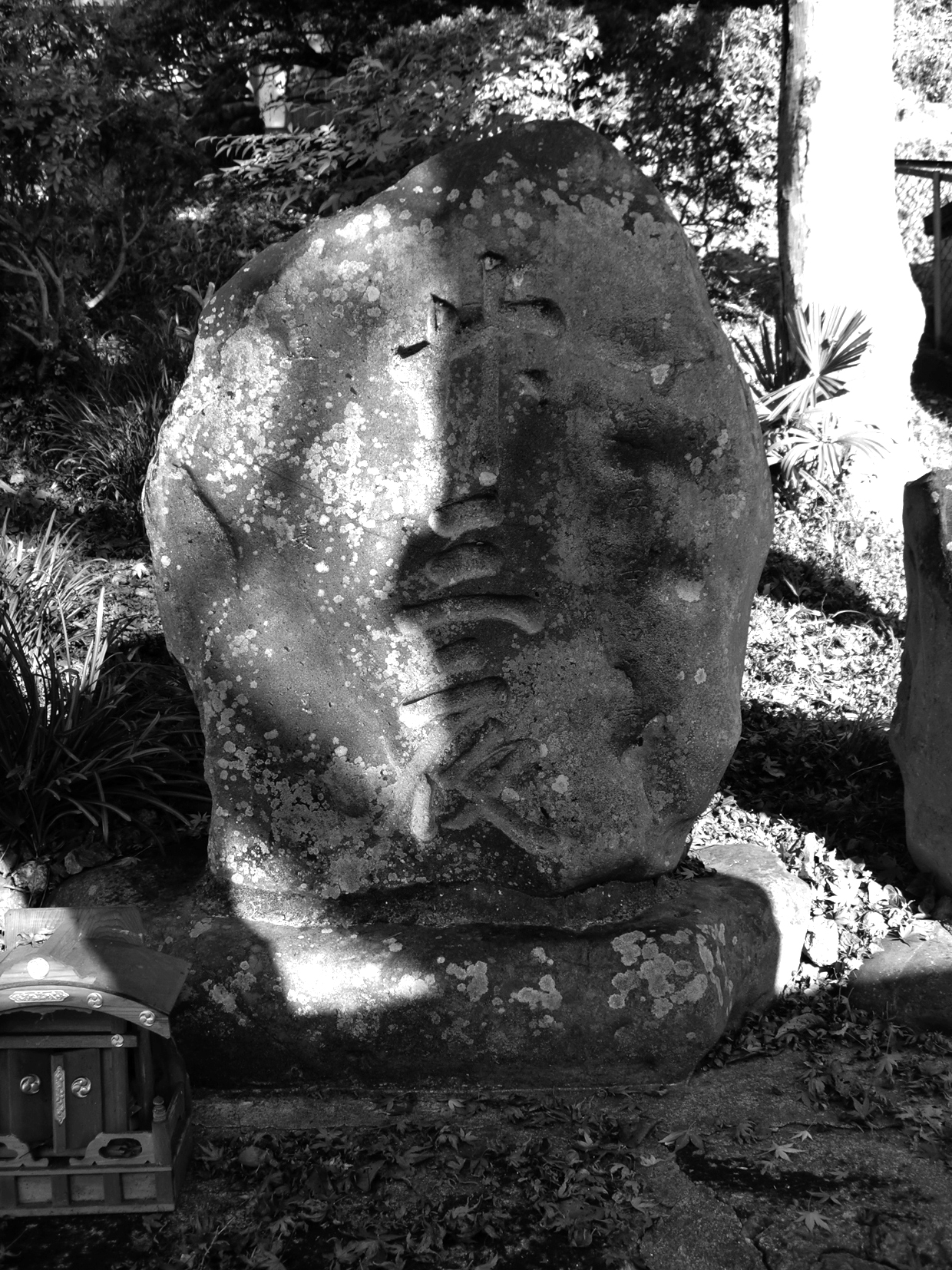

小中野02-01

地蔵菩薩

貞享三年(1686)

男女念仏講中による造塔で、三界万霊塔を兼ねている

小中野02-03

日待・月待塔

明治五年(1872)

女念仏講中が二十三夜の月待をしたもの。念仏を唱えながら月の出を待ったのであろう。「孟夏」は「四月」のこと。

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます