西秋留地区

- [公開日:]

- [更新日:]

- ID:3417

油平01-02

庚申塔

寛延三年(1750)

剣、宝輪、合掌、弓・矢、笠正面の彫刻をはじめ、しっかりとした鮮明な彫りであるが、風化が進んでいる。基礎の三猿は殆んど剥落している。向左端の猿の顔と右手が確認できる。

油平01-04

経典供養塔

天明六年(1786)

木の覆屋内。法華経を一石に一字づつ墨書して埋めた一字一石塔と伝えられる。左面は法華経化城喩品の偈。右面の[ ]内は「於塔廟中」「巳成仏道」と彫られていたと思われる。『菩提心論』の中の偈文。

油平02-23

地蔵菩薩(六地蔵)

安永七年(1778)

五輪地蔵6体で構成された六地蔵。五輪地蔵は地蔵が五輪塔を光背として背負うもので、舟型光背に五輪塔を浮彫りするものと本像のように直接に板状の五輪塔を光背とするものがある。

油平02-25

諸神

天保年間(1830~1844)

小川久保地蔵堂の鬼子母神と同じ頃造られた(今は失われてないが基礎裏面に「現住養堂禅育代」と刻まれていたのを、過去の調査で確認している。禅育は天保~弘化頃の住職)。抱かれたこどもが吉祥果を持っているので鬼子母神とわかる。裏面の偈は金剛般若経の偈。

牛沼02-16

庚申塔

寛政元年(1789)

日天・月天を捧げ持つ、いわゆるバンザイ型の青面金剛。合掌し、弓と矢を持つ。左右の猿は向かい合っている。二鶏と鬼を刻む庚申塔。

代継01-05

道標・道橋供養塔

明治二十五年(1892)

明治前半、名医仁医として名の高かった引田の海老沢峰章を顕彰する為に建てられた。峰章が夜中でも治療に通った平井村の人たちが、その道の中途、平井村と引田村の境に建てた。人々はその道を「えびさわみち」と呼んだ。

代継02-33

地蔵菩薩

元禄十三年(1700)

個人の墓碑ではなく、供養塔である。

代継02-38

その他

明治二十五年(1892)

金松寺22世村松南山和尚の墓碑。三多摩自由党の中心的なリーダーの1人。町田の石坂昌孝(北村透谷の親友・石坂公歴、妻ミナの実父)の書である。村松南山は「憲天協会」という五日市を中心とする自由民権運動家と秋川を中心とする開明的な仏教者との学習結社の一員で、これを通じて石坂昌孝と交流があったと考えられる。また、裏面の門人筆頭の中西仲太郎は若干24歳で、吉野泰三が起草した「國会開設期限短縮建白書」に深沢権八、瀬戸岡為一郎の次に署名しており、当然石坂昌孝と交流があったと考えられる。

代継03-02

諸仏

不明

竜が剣を呑みこもうとしている姿で、不動明王の化身とされ、倶梨伽羅不動と呼んでいる。湧水の流れのほとりにあり、水神として祀られたものであろう。

代継04-34

日待・月待塔

文政八年(1825)

湧水が池に流れ落ちる場所に祀られている。日待塔として弁才天を祀る例が関東地方に稀にあるので、この石祠も弁才天を祀ったのかもしれない。

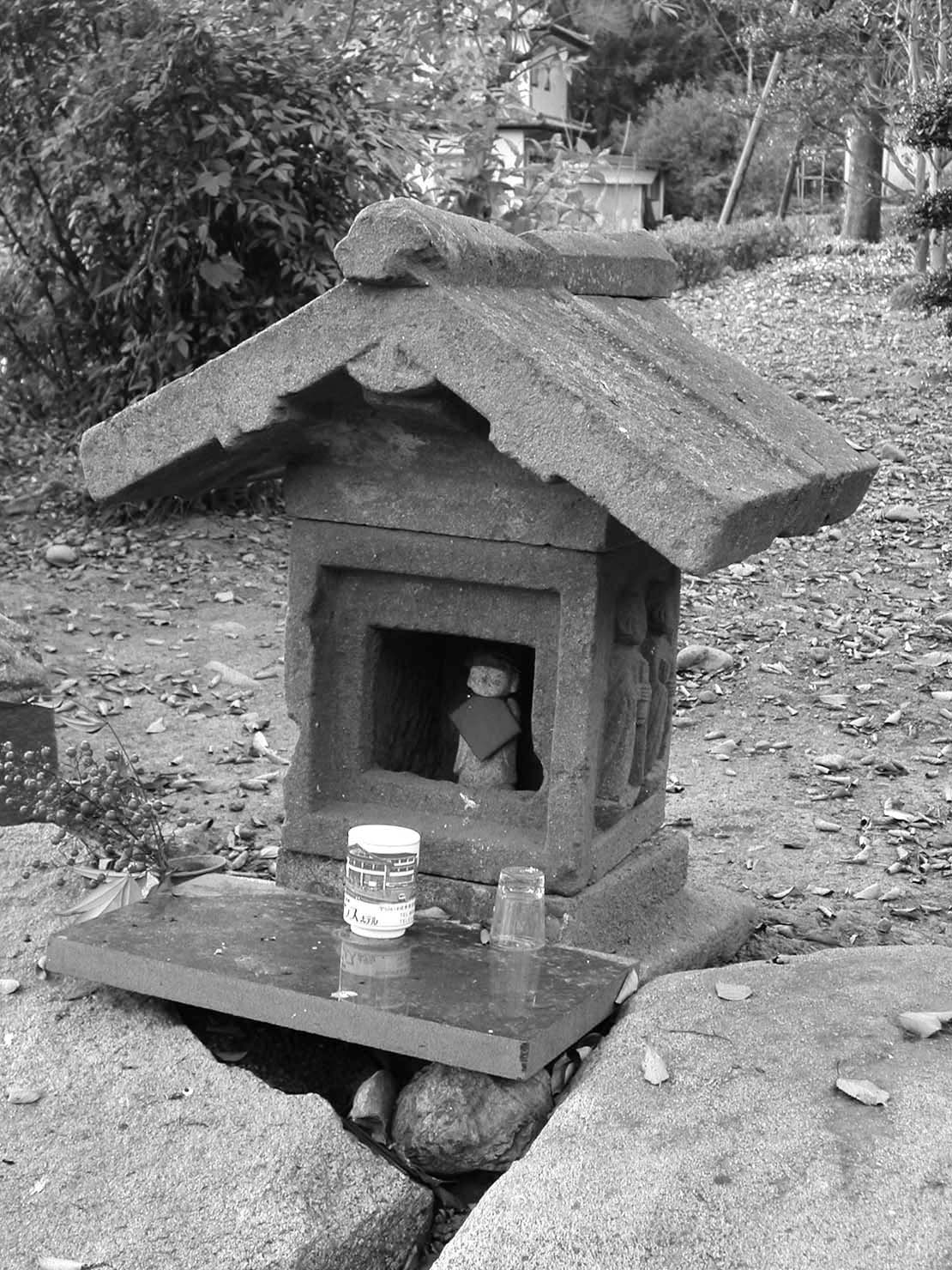

代継04-37

石祠

不明

切妻造、妻入りの石祠の左右両面と裏面に2対づつの地蔵立像を刻む。

渕上02-39

庚申塔

正徳五年(1715)

真城寺の正徳2年の庚申塔が紛失し、旧秋川地区最古の庚申塔になった。合掌、矛、宝輪、弓・矢を持つ。

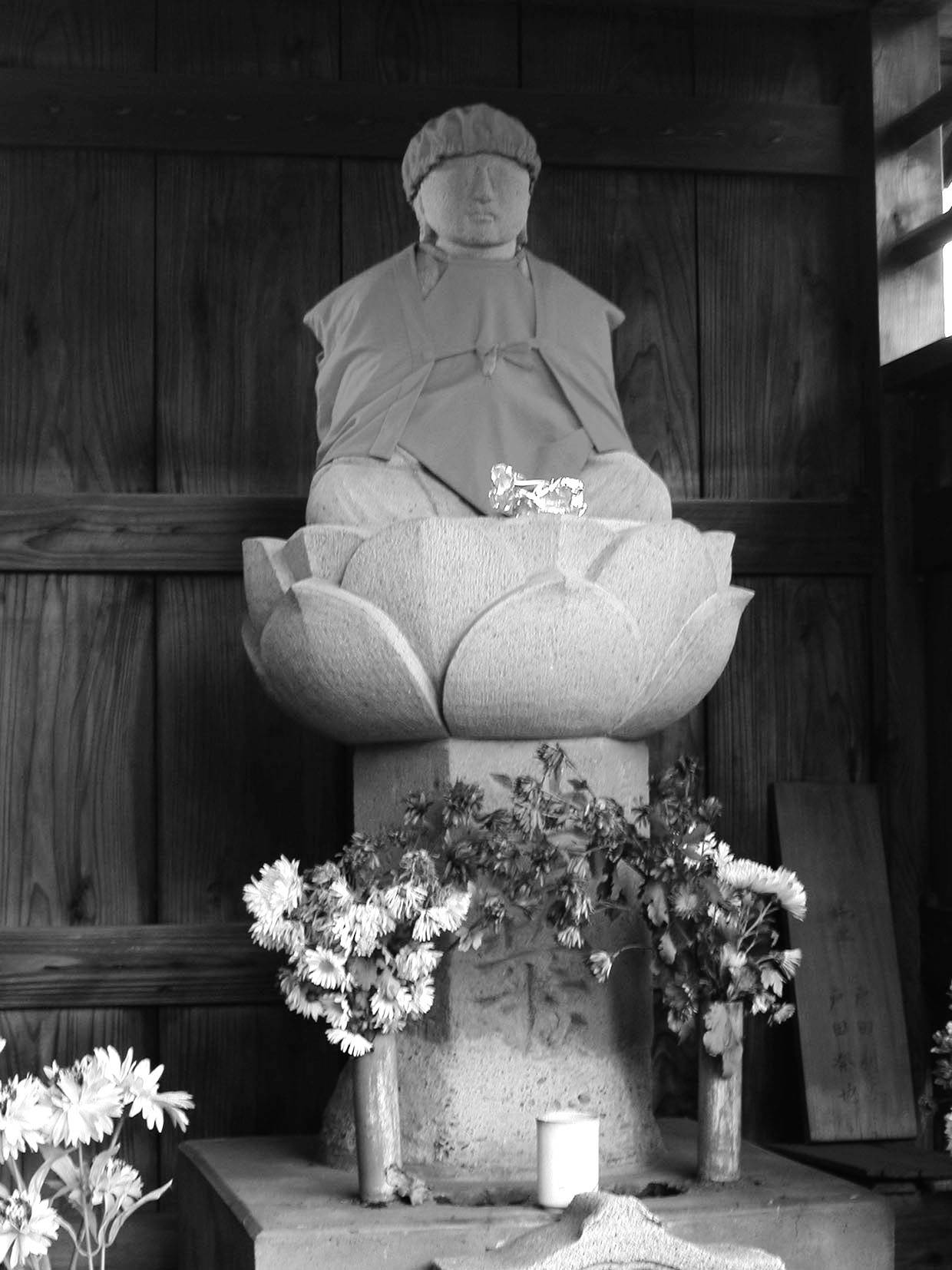

渕上02-43

万霊塔

寛政五年(1793)

蓮座、敷茄子、反花(基礎)など丁寧な彫刻が施されている。百番観音霊場への巡拝塔を兼ねている。尼僧の巡拝である。

引田04-03

諸仏

宝暦四年(1754)

頭が失われ、地蔵の頭をのせてあるため地蔵尊と見誤ったが、その後、基礎裏面の拓本をとり「葬頭河婆尊」=奪衣婆尊と判明した。

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます