増戸地区

- [公開日:]

- [更新日:]

- ID:3418

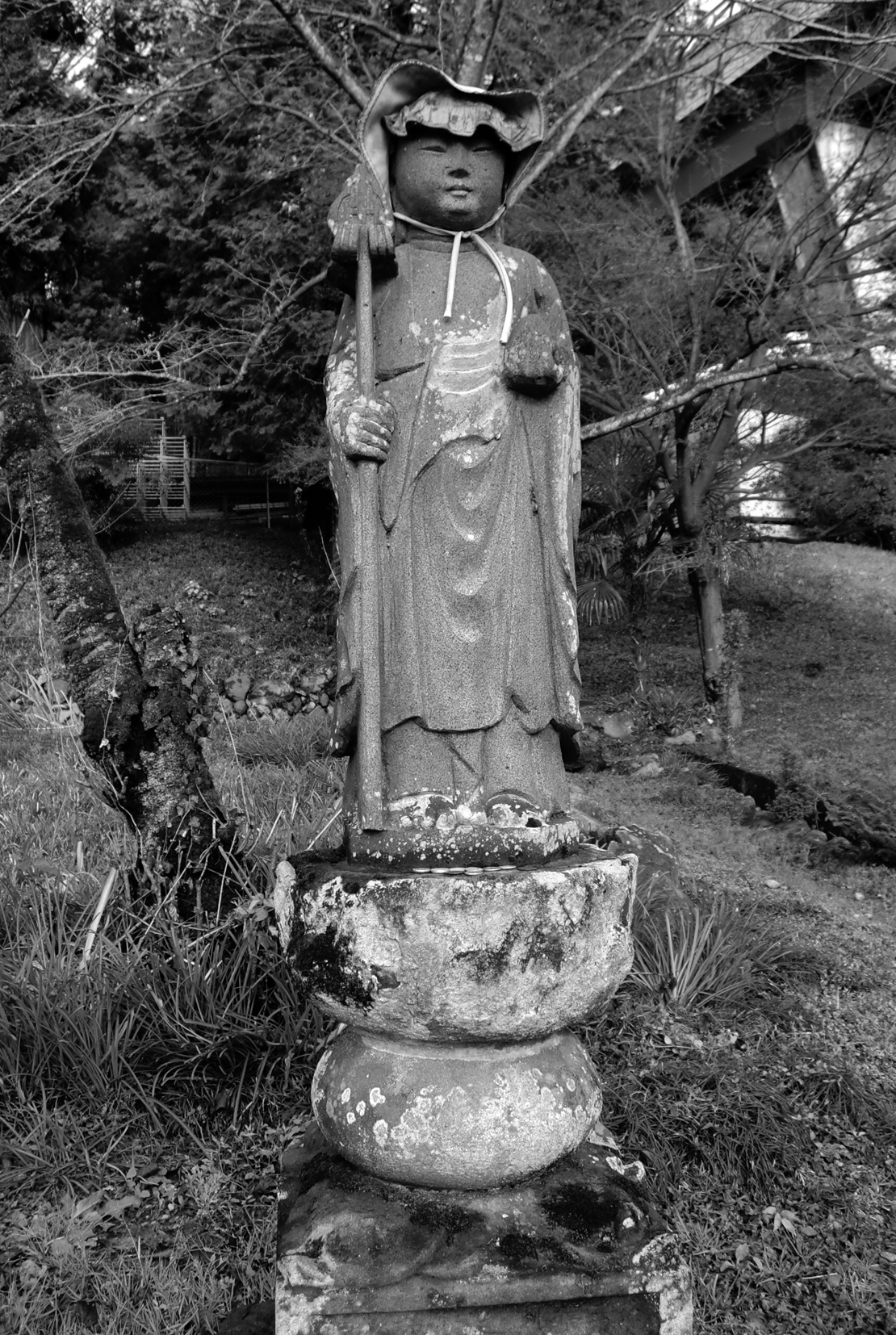

山田05-17

地蔵菩薩

享保七年(1722)

山田村の善男女が信心を起し、3年間念仏修行をした記念に建てた地蔵菩薩。信州からの出稼石工、小兵衛と友右衛門の共作(ただし現存の地蔵は近代のもの)。

網代01-15

馬頭観音

文政十一年(1828)

大きな石灰石の正面に草書体で「馬頭観世音」と刻んだ文字塔。この地は旧鎌倉街道で、畠山重忠が馬をつないで休息したと伝えられる「駒つなぎ石」が横にある。

網代01-17

地蔵菩薩

文禄十一年(1698)

『五日市の石仏』には「本願野嶋五兵衛」とあるが、今は読めない。野島五兵衛は網代の名主。

伊奈01-15

諸仏

不明

螺髪(らはつ)肉髻(にっけい)。胸前に両手で薬壷を持つ。薬師如来は古代から信仰されてきた現世利益の仏で、どの村でも、どのお寺でも薬師堂のないところがないくらい、民衆の間に広まった信仰だが、石造の薬師如来はあまり見られない。

伊奈01-19

諸神

寛政十年(1798)

伊奈石の自然石(裏面に矢穴の痕が残っている)に草書体で道祖神と刻んである。この字は岩走神社の神主宮沢安通の書で、安通の日記「万歳記」に村人に頼まれて書いたことを記録している。石橋造立の供養塔を兼ねている。境の神、塞の神としての道祖神でもある。

伊奈01-20

庚申塔

弘化四年(1847)

矛、宝輪、剣、蛇、弓・矢。青面金剛の足元に1匹、基礎正面に3匹の猿が浮彫りされ、珍しい四猿像になっている。基礎の三猿は衣冠束帯、扇子を持って踊っている。

伊奈01-26

石祠

寛文二年(1662)

伊奈の市神様として祀られてきたと伝えられている。市内の在銘の石祠では最古。風化著しく、かろうじて年号だけが読める。

伊奈05-34

念仏塔

享保十四年(1729)

千日念仏供養の導師として八王子市弐分方の浄土宗相即寺の住職にお願いしている。相即寺の数十メートル南に大悲願寺と同じ新義真言宗の西蓮寺がある。このつながりによるのだろう。「堂塚」とあり、この地が中世の塚だったと思われる。

伊奈06-21

顕彰碑・記念碑・文学碑

昭和四十五年(1970)

幕末から昭和にかけて、埼玉県入間市、西多摩郡・南多摩郡は説教節の普及がめざましく、その中から二宮村の古谷平五郎(6代目薩摩若太夫)、伊奈村の加藤健治郎(9代目)などが輩出する。

伊奈07-04

庚申塔

不明

表面剥離著しく、持物・銘文等不明。日天、(月天欠)、右手に蛇を持つ。合掌。

伊奈09-01

灯篭(一対)

天明二年(1782)

伊奈村及びその周辺の村々の有力者たちの名が見られる。石工は伊奈上村の中村九良右エ門。

横沢02-05

地蔵菩薩

寛延元年(1748)

大悲願寺24世如環の愛弟子菊淵房玉幢が若くして京都智積院で亡くなったのを悼んで建てられたもの。

横沢02-07

地蔵菩薩

天保十三年(1842)

石工は明治前半に活躍した田野倉藤兵衛の先代で、初代田野倉藤兵衛。藤兵衛は大悲願寺28世恵宝の雄渾な書を得て、市内及び八王子市川口町にすぐれた作品を残しているが、刻造塔も彫りの深い力強い像を作った。

三内01-20

念仏塔

嘉永二年(1849)

数の多い程利益が大きいとの考えから、阿弥陀如来の名号を1577万回以上、大日如来他諸仏の真言を6436万8千回以上唱えた記念の石塔。弘化元辰年2月から唱え始め、9月に唱え終わり、嘉永2年に供養塔を建てた。

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます