食品ロスに対する取組

- [初版公開日:]

- [更新日:]

- ID:4033

食品ロスとは

食品ロスとは、本来食べられるのにも関わらずに捨てられてしまう食材のことです。

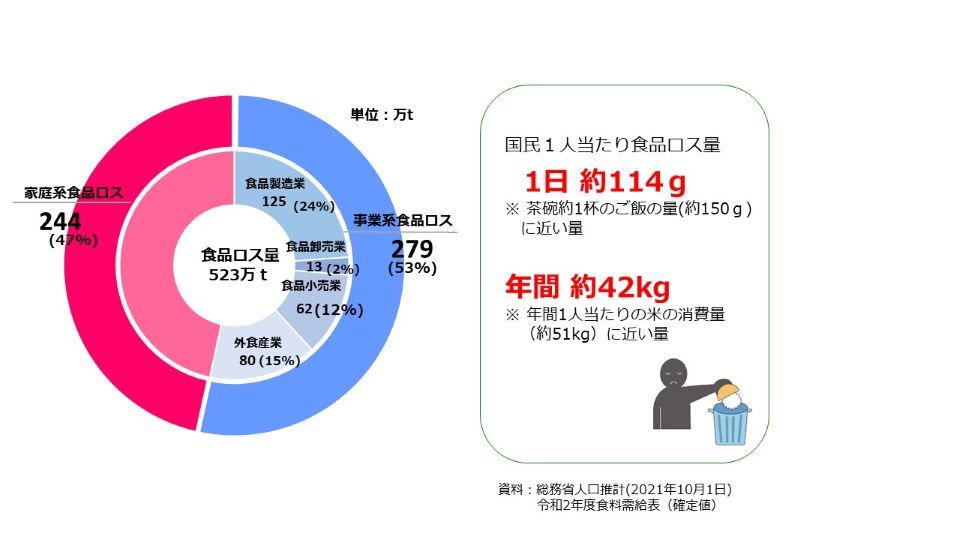

日本では、年間で約523万トンの食品ロスが発生しています。(家庭系食品ロス約244トン、事業系食品ロス約279トン)

国民一人当たり年間約42キロになります。

食品ロスを減らすには普段の消費行動がカギになります。

食品ロスについて動画にまとめましたので、ご覧ください。(youtubeが開きます。)

※正しく表示されない場合は こちらのリンク(別ウインドウで開く) からご覧になれます。

事業系食品ロスは、商品を棚の奥から取らずに「てまえどり」をするほか、消費期限の近いものから買ったり、外食時に食べきれる分量を注文して(例:小盛りメニューやごはん少な目などを選択する等)食べ残しをなくすだけでも大きな削減効果が期待できます。

※数値は令和3年度推計値(出典:農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/161227_4.html )

あきる野市の食品ロスはどのくらい?(家庭系食品ロス)

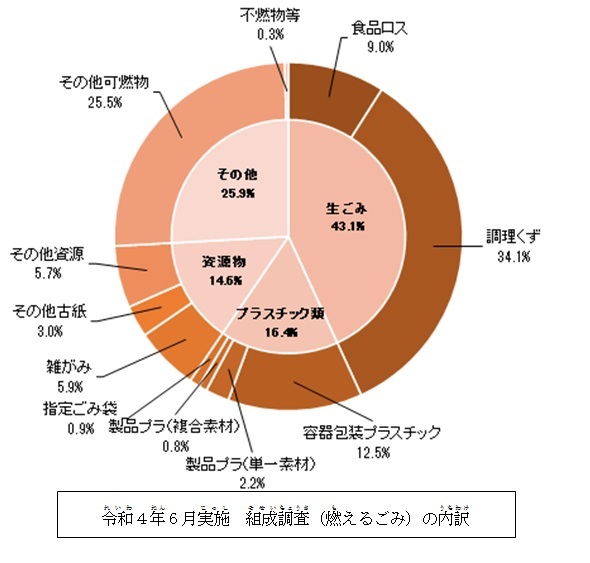

あきる野市の家庭から出る可燃ごみを収集し、内訳を調査したところ、未開封食品(賞味期限切れで封を切らずに捨てられた食品)は全体の6.6%、食べ残し等の残渣が2.4%含まれ、合計するとごみ量全体の約1割に上ることがわかりました。(令和4年度実績)

1年間の可燃ごみの収集量から推計すると1,127トンの未開封食品と410トンの食べ残しが、排出されています。(令和4年度収集量から推計)

賞味期限と消費期限の違い

食品ロスを発生させる原因の一つとして、賞味期限や消費期限を確認していないことが挙げられます。

ここでは、賞味期限と消費期限の違いを学んでみましょう。

| 賞味期限 | 消費期限 |

|---|---|

| 品質が変わらずにおいしく食べられる期間のこと。 期間が過ぎてもすぐ食べられなくなるわけではない。 | 安心して食べられる期間のこと。 期間が過ぎたら食べない方がいい。 |

| 缶詰、ペットボトル飲料、スナック菓子など | 魚の刺身、肉類、パン、弁当など |

食品ロスの発生原因と対策

| 原因 | 対策 |

|---|---|

| 賞味期限・消費期限切れ | 冷蔵庫の中身をこまめに確認する、賞味期限・消費期限が近い順に分けて保存する。 ※冷凍することで保存期間を延ばす。 |

| 食材の食べ忘れ | |

| 食材の買いすぎ | |

| 食材の食べ残し | 食べきれる量だけ作る |

| 調理の際に食べられる部分を捨てている | 食材を無駄にしない調理を心がける |

食品ロスを減らすために

上記の他にも、家庭でできる食品ロス対策はいくつかあります。

(1)日ごろの在庫管理とてまえどり運動

未開封食品が捨てられる大きな原因は、食べきれない量の買い込みです。

今日少し安くなっていたからと量を買い込んでも、食べきれずに捨ててしまえばお金も食料資源も無駄になってしまいます。計画的に購入・消費する習慣が食品ロスを減らします。

また、事業者から出る総菜などの残渣の問題もあり、経済産業省・農林水産省・環境省・消費者庁などが「てまえどり」運動を展開しています。これは今日食べるものは賞味期限の近いものを購入することで、売れ残り廃棄を減らす運動です。

「てまえどり」などの消費行動の変化によって、家庭系の食品ロスだけでなく、事業系の食品ロスを削減することになります。

賞味期限と消費期限の違いをよく理解し、てまえどり運動にご協力ください。

環境省 食品ロス対策普及啓発ページ すぐたべくん https://www.env.go.jp/recycle/food/07_keihatu_siryo.html

※小売店・飲食店向け啓発ポスター、掲示物を上記のリンクからダウンロードできます。

(2)生ごみの堆肥化

★食べ残してしまった食材・カットした野菜のくずなどは堆肥化しましょう。

堆肥化するための容器は市で貸与しています。

詳しくはhttp://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000000057.htmlにアクセスしてください。

(3)ロス0クッキングの実施

★野菜の皮や種、芯から出汁を取るべジブロスや緑茶の茶がらをごはんのおかずにするなど、食材は工夫次第で残さず使うことができます。

詳しくはごみ情報誌へらすぞう21号 21-P1-4 (city.akiruno.tokyo.jp) にアクセスしてください。

市が実施している食品ロス対策事業

(1)フードドライブ事業(主に10月、2月)

フードドライブとは、家庭や職場で余っている食品を集めて、フードバンクと呼ばれる施設などを通して、ボランティア団体、NPOなどの団体や支援を必要とする人に受け渡す取組のことです。

フードドライブ令和4年度実績については、こちらのページ(別ウインドウで開く)を参照ください。

(2)食べきり協力店認定制度

食品ロスに関する啓発活動や、小盛りメニューの提供などを行っている飲食店や小売店を「食べきり協力店」として認定し、対象店舗の情報提供をおこなっています。

食べきり協力店制度については、こちらのページ(別ウインドウで開く)を参照ください。

(3)ジモティーを使った食品資源循環

あきる野市はジモティーとごみ減量に関する協定を締結しており、粗大ごみのリユース啓発活動のほかフードドライブで集めた食品資源を必要としている人に受け渡す活動をおこなっています。

ジモティーとの協定については、こちらのページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。

ジモティーのあきる野市生活環境課アカウントはこちらのページ(別ウインドウで開く)から閲覧できます。

(イベント等の情報発信もおこなっております。)

フードドライブ事業で受付した食品

食べきり協力店認定証

お問い合わせ

電話: 清掃・リサイクル係 内線2511

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます