生ごみを堆肥化してみませんか(方法・制度の紹介)

- [初版公開日:]

- [更新日:]

- ID:57

ごみ減量のため、生ごみの堆肥化を推進しています。

ご家庭から出される可燃ごみ袋の中、生ごみがなくなったときのことを考えてみたことがありますか。ごみの減量に効果のある生ごみの堆肥(たいひ)化を始めてみませんか。

市では生ごみ減量対策として、段ボールを使ったコンポストでの生ごみ減量の方法や、家庭用EM菌生ごみ処理容器の貸与(貸出)制度を紹介します。

ダンボール方式コンポストとEM菌生ごみ処理容器の違い

市では2ヶ月に一度のペースで生ごみ堆肥化講習会を開催し、ダンボール方式コンポストとEM菌生ごみ処理容器の使い方を説明しています。(詳しい様子はこちらから(別ウインドウで開く))

この2つの違いは以下のようになります。それぞれを詳しく紹介します。

| 項目 | ダンボール方式コンポスト | EM菌生ごみ処理容器 |

|---|---|---|

| 発酵菌の種類 | 好気性細菌 (酸素がたくさん必要) | 嫌気性細菌+有用菌類 (土の中にいる酸素を多く必要としない菌) |

| 容器の材質 | ダンボール (空気、湿気が通りやすい) | プラスチック密閉容器 (空気を入れずに密閉) |

| 日々のお手入れ | 生ごみ投入時に攪拌 (ぬか床と同じで空気を入れる) | 生ごみ投入時にボカシを振りかける (ボカシ=菌とおがくずが混ざったもの。市販品) |

| できる堆肥 | 完熟堆肥(フレーク状) | 液肥、絞りかす(土中分解) |

| 生ごみの分解 | ダンボール内で水と二酸化炭素に分解され、なくなる。 分解され残ったダンボール内の基材(くん炭など)がそのまま堆肥になる。 | 容器の中では分解しない。 液肥をとった後の絞りかすを土に埋めて、土の中で分解が始まる。 |

| 市の事業内容 | 生ごみ堆肥化講習会に参加していただいた方に 無料配布(各回20人程度、年4~6回) ※材料があれば、自作もできます。 講習会に参加していない方には無料配布しません。 | 年間を通して申請いただいた方に、2年間貸与。(最大2個) 2年経過後は譲与します。(無料) ※講習会の参加は必須ではありません。 2年経過後、再度申請すれば追加支給可能。 |

簡単にできる生ごみ堆肥化 ダンボール方式コンポスト

家庭菜園やガーデニングの材料として広く利用されているピートモスともみがらくん炭を使います。また、容器はダンボール箱(縦30cm×横45cm×高さ30cm程度)を使うため簡単に始められます。

(1)ダンボールを組み立てる

ダンボールの上フタを立てて、紙テープで四隅をとめ、底が抜けないようダンボールまたは新聞紙を敷いて補強します。別のダンボールでフタを作ります。

(2)基材を入れる

ピートモス15リットル(1袋半)ともみがらくん炭10リットル(1袋)をダンボール箱の深さ半分ぐらいまで入れ、よく混ぜ合わせます。

(3)通気性をよくする

容器用のダンボール箱からは分解に伴う多量の水分(水蒸気)が全面から発生するので、周りの通気性を良くしておきましょう。(特に底に注意)

(4)生ごみを入れる

生ごみを、水を切らずに入れ、よくかき混ぜます。かき混ぜ終わったら、ハエなど虫が隙間から入らぬようしっかりフタをしましょう。最初は米ぬかをひとつかみ入れると分解が早く始まりやすくなります。

(5)毎日の管理

1日1回、あるいは生ごみを入れる度、箱の中をかきまわし空気を取り入れます。1~2週間で、温度が30度台に上昇します。

(6)堆肥として使う

3か月ぐらい続けたら、生ごみの投入をやめ、時々かくはんする。1~2週間後、土とまぜ、更に1~2か月置くと堆肥として使えるようになります。

<ポイント>

●投入する生ごみの量により、基材の量・箱の大きさを調整してください。

●生ごみを投入しなくても、1日1回は全体をよくかくはんしてください。

※米ぬかと腐葉土をダンボール箱に入れて自家処理する方法もありますので、生活環境課へ問い合わせてください。

※イラストの無断使用禁止

ダンポストの使い方

家庭用EM菌生ごみ処理容器の貸与(貸出)

有機物(生ごみ)を発酵させる働きのあるEM菌(有用微生物群、EMボカシ)を活用して、短期間で生ごみを良質の発酵肥料に変え、家庭菜園や花づくりに活用して楽しむことができます。

市では、この処理容器を貸与しています。(EMボカシは自己負担です)

- 対象(次の要件を満たす方)

〇市内在住の方

〇継続的に使用できる方 - 貸与の内容

〇1世帯2基まで

〇貸与期間2年間(貸与期間終了後は無償譲与します。)

※EM発酵資材(ボカシ)は自己負担です。

※堆肥として利用するためには、絞りかす等を埋める土地等が必要です。(プランター栽培等の規模には向かない)

- 申請方法…添付ファイル「家庭用EM菌生ごみ処理容器貸与申請書」に必要事項を記入し、提出してください。

EM菌バケツの使い方と貸与申請書

皆さんチャレンジしてみませんか!

EM菌生ごみ処理容器による減量に取り組んでみましょう!

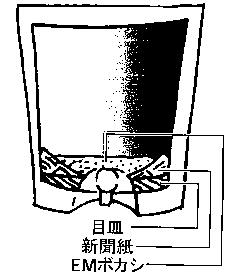

(1) ごみ処理バケツに備えつけの目皿の上に、新聞紙を敷き、EMボカシを最初に敷きます。

※ 新聞紙を敷くことで目詰まりを防ぎ、液肥を濾すことができます。

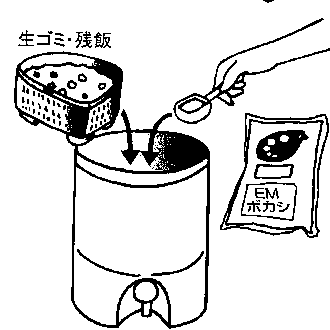

(2) 処理バケツに生ごみとEMボカシを入れます。

※ 調理時にでる生ごみは速やかにEMボカシ処理すること。生ごみは水分を十分に切っておきましょう。また、水に濡れないような工夫も大切です。大きい生ごみはEMボカシを混ぜやすいように細かくすると良いでしょう。EMボカシをたっぷり使って生ごみとあえるように充分混ぜてください。

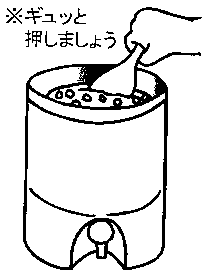

(3) EMボカシと生ごみを混ぜた後、上から押して空気を抜きます。

※ 古いしゃもじなどの道具を使うと便利です。嫌気状態で発酵させますので、上からギュッと押して内部の空気を抜いたあと、生ごみの表面をビニールで覆い、空気を遮断してからフタを閉め密封してください。

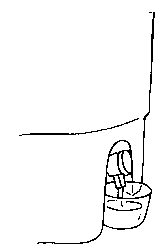

(4) 発酵液を取り出して利用します。

※ 底に発酵液がたまりますので、その都度、取り出し、1000倍程度に薄めて液肥にするか、排水溝などに原液を撒いて臭気押さえに使用してください。(2)~(4)の工程を繰り返し行い、容器一杯もしくは8分目あたりまで続けてください。

(5) 直射日光を避け、密封して1~2週間程発酵させます。

※ 不快感のない臭気(漬物の様な臭気など)であれば成功です。臭気が気になる場合はEM・1か米のとぎ汁EM発酵液をかけながら土に埋めます。

※ 上記の方法で発酵肥料ができます。この肥料は、土地(畑)またはプランターなどに混ぜることで堆肥となります。したがって、発酵肥料に植物などを直接植えることはできません。

(1)から(5)の処理を2つの容器を使い、交代で生ごみを発酵させることで、ごみを減量することができます。

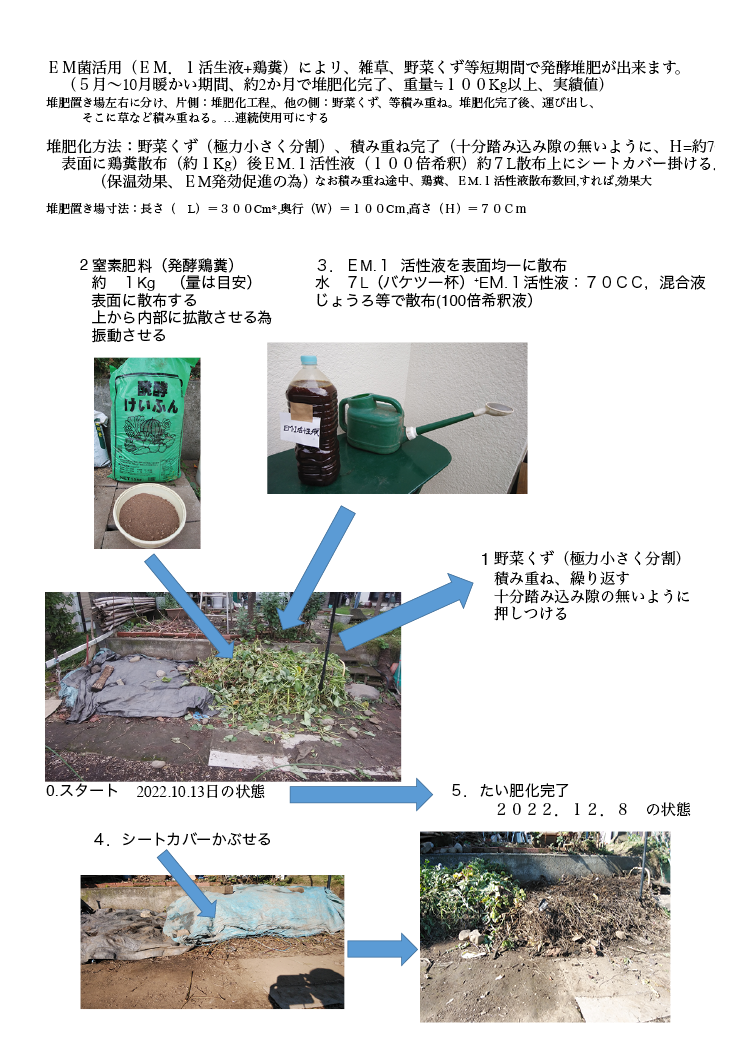

生ごみ処理容器で増えた有用菌を含む液肥は、まとまった量の草や農業残渣(例えば、さつまいもをとった後のツル、実を取り終えて枯れてしまったトマトの苗など)を処理することにも向いています。

マルチシート等で空気が入らないようにして菌を含む液肥をかけて密閉すると、そのままこれらの残渣物を土に還すこともできます。

詳しい内容を聞きたい方は、生ごみ堆肥化講習会にご参加しください。(開催日程等は市広報でお知らせします。)

お問い合わせ

電話: 清掃・リサイクル係 内線2511