増戸地区防災・安心地域委員会の概要

- [公開日:]

- [更新日:]

- ID:7923

増戸地区防災・安心地域委員会の位置づけ

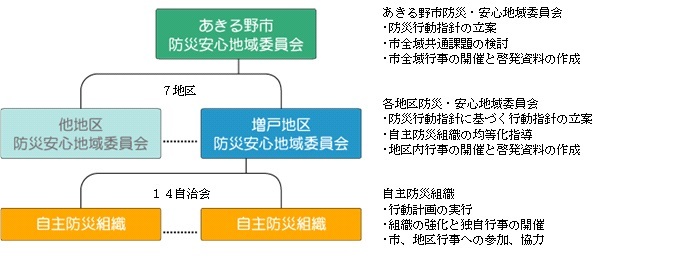

増戸地区防災・安心地域委員会は、平成20年12月、あきる野市の旧町村(7地区)単位に発足した自主防災組織です。増戸地区では、自治会(14自治会)を中心に、防犯協会・交通安全協会・ふれあい福祉委員・民生児童委員・小中学校PTA・青少健・消防団OB・消防団の各団体代表、並びに市職員応援隊で構成しております。(小学校、中学校の先生代表はオブザーバーとして必要時参加)

防災体制の基本は自治会毎に組織された自主防災会、避難所運営等の自主防災会間にまたがる課題、自主防災会の共通課題解消に取り組んでいます。

活動基本方針

1.防災の基本となる災害に備えた平常時の活動を重視

- 地域とそこに暮らす人を知るための活動

- 発災時に備え、安否確認、要援護者支援等、被害を最小限にするための事前活動

- 防災に関する知識習得のための活動

2.できる事から一つ一つ実行する活動

- 行動第一。“やらなければならない事を、できる事から一つ一つ実行する”を基本に活動

3.もしもの時に助け合える地域づくりのための活動

- 発災時、頼りになるのは向こう三軒両隣です。さらなる近隣との付き合い推進に繋がる活動

これまでの活動概要

1.災害への備え対策

•安否確認リストの作成と定期的見直し

•要援護者/支援者リストの整備

•地域毎の防災マップ作成

•安否確認旗の配布と使用訓練の実施

2.防災意識向上策

•防災標語の募集と入選作のポスター作成

•啓発資料の作成

•防災学習/防災展示コーナー開設

•防災の集い開催

3.防災訓練

•自主防災組織毎の防災訓練支援

•地域と学校合同防災訓練実施

•避難所宿泊体験実施

4.人材の育成

•市防災リーダー育成事業への継続参加

•救命技能認定講習会の継続実施

•市防災コンクールへ広い分野からの参加(自治会、防災リーダー、中学生、学校の先生、等)

5.避難所運営

•市作成マニュアルによる運営

•小規模避難所(自治会館等)の運営検討

今後の課題

- 継続した活動の推進

- 地域と小学校、中学校とのさらなる連携強化

- 女性の視点で考える防災の取組

- 自治会未加入者の活動参加推進

- 高齢化対策

増戸地区防災・安心地域委員会の沿革

| 平成20年度 | ・地域委員会設立(14自治会を中心に、民生委員、ふれあい福祉委員、防犯協会、安協、小中PTA、青少健、消防団OB、消防団等の各団体代表者で構成) |

|---|---|

| 平成21年度 | ・住民数、要援護者数等、基礎データ把握アンケート調査(H24年度再調査) ・救急医療情報キット導入(平成26年12月31日現在908名登録) ・指定避難場所への避難訓練実施 |

| 平成22年度 | ・増戸地区防災の集い開催 ・要援護者/支援者運用、避難所開設マニュアル基本作成 ・防災標語募集、ポスター作成(以降毎年実施) |

| 平成23年度 | ・「あきる野市総合防災訓練」増戸地区で開催(中学校が初めて防災訓練に参加) ・無線機導入による情報伝達訓練実施 ・高齢者見守り事業開始(平成27年3月1日現在見守り10名) |

| 平成24年度 | ・「東京防災隣組」第1回認定団体として、都内36団体の1つに認定される ・平日、小中学校との合同防災訓練実施 ・地域と学校の連携強化(合同防災訓練、避難所宿泊体験、防災マップ作成、等) |

| 平成25年度 | ・地域と学校の連携強化(合同防災訓練、避難所宿泊体験、等) ・防災意識向上策の実施(防災の集い、防災学習/展示コーナー、等) ・防災技能体験増戸バージョン導入(市防災コンクールの増戸版) |

| 平成26年度 | ・地域と学校の連携継続実施(合同防災訓練、学習/展示室3日間開催、等) ・青少健主催行事でのミニ訓練実施(あんま釣り大会、餅つき大会) ・女性部立上げ準備(研修会、懇親会の開催) |

| 平成27年度 | ・小中学校との合同防災訓練の中で、土のう作り、バケツリレーの基礎体験、チェーンソーや発電機の使い方等の機器使用体験を実施 ・防災リーダー会、女性部の立上げ ・東京消防庁“地域防火防災功労賞”優良賞を受賞 |

| 平成28年度 | ・防災アンケートの実施(自治会全加入者対象に実施、回収率74%) ・地域と学校の連携継続実施(合同防災訓練、防災技能体験指導、等) ・防災リーダー会、女性部の活動強化 |

お問い合わせ

電話:防災安全係 内線2343、2344

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます